その1

印刷で時間がかかる会議準備が簡単に

会議資料の印刷や丁合・ホチキス留めに作業人員や時間が必要でした。大量印刷には乱丁・落丁などのトラブルも付き物です。

会議資料は事前に作成した共有フォルダに各自でアップロードすることができます。印刷などの手間はかかりません。

シャープマーケティングジャパン株式会社

シャープマーケティングジャパン株式会社

ペーパーレス会議とは、紙の資料を使用せずに行う会議のことです。会議資料をパソコンや大型ディスプレイなどに表示させたり、テレビ会議システムやWeb会議システムで共有しながら会議を行うこともあります。

この記事では、ペーパーレス会議の概要や注目を集めている理由、メリット・デメリットなどについて詳しく解説します。また、ペーパーレス会議をうまく進めていくうえで重要なポイントも紹介していますので、ペーパーレス会議の導入にぜひ役立ててください。

ペーパーレス化とはその名の通り、紙をなるべく使用しない業務形態へと移行することです。

具体的には、ビジネスシーンでは、今まで紙に印刷していた資料や書類などをデジタル化して管理することを指します。デジタル化した資料や書類は、電子データとして保存します。

2022年1月の電子帳簿保存法改正により、オフィスでペーパーレス化できるものはさらに多くなりました。また、出勤簿や稟議書などは各種サービスを運用ルールに組み込むことで、より多くの業務をペーパーレス化することが可能です。

近年、ESG経営やSDGsに高い関心が示されています。その中でも環境問題に取り組む一環として、組織内文書のペーパーレス化を推進する企業が増えています。また、ペーパーレス化はテレワークとの相性も良く、各社が取り組んでいるDXの一端を担う施策としても欠かせないものになりつつあります。

企業活動の中でも、特に大量に紙を使用するシーンのひとつが会議です。

従来の会議の課題と比較しながら、ペーパーレス会議のメリットを見ていきましょう。

会議資料の印刷や丁合・ホチキス留めに作業人員や時間が必要でした。大量印刷には乱丁・落丁などのトラブルも付き物です。

会議資料は事前に作成した共有フォルダに各自でアップロードすることができます。印刷などの手間はかかりません。

資料印刷のための紙代、インク・トナー代、保管スペース、機密文書の廃棄代などのさまざまなコストがかかりました。

会議室の大型ディスプレイや各参加者が持ち込んだパソコンやタブレットなどで資料を表示することで、会議に使う印刷物をなくすことができます。

印刷した資料の訂正は容易ではありません。再印刷が必要であったり、1部ずつ手書きで修正をしたり、人的コストもかかりました。

会議資料はデータとして共有するため、訂正が必要になっても再度送るだけで対応完了。資料作成の時間的余裕も生まれます。

情報量の多い資料は文字が小さくなりがちです。印刷・コピーした場合、プリンタによっては細部がつぶれたり滲んだりしていました。

会議資料は全てデータで共有されるため、パソコンやタブレットなどで自在に拡大ができます。プリンタによる制約がない色表現ができるのも特長です。

紙の資料は紛失や盗難などによる情報漏えいに弱く、人数分印刷するものであればその分だけセキュリティ上の危険性も増大していました。

ペーパーレス会議で使う資料は電子データなので、パソコンなどの端末を起動しないと閲覧できません。パスワードやアクセス権限を設定することで閲覧を制限したり、アクセスログから不正アクセスを素早く発見するなど対策方法も豊富です。

紙の資料は持ち運ぶにもかさばり、また終わった資料を後から使いやすくするにはファイリングをする必要がありました。

ペーパーレス会議は資料をパソコンなどに電子データとして保存するため、保管スペースは必要ありません。持ち歩きも端末のみで楽々です。

紙は本来長期保存に向いたメディアですが、日常的に使用しているとどうしても劣化してしまうもの。変色、文字のかすれ、繰り返しコピーなどの原因で文書が見にくくなるケースも珍しくありません。

ペーパーレス会議は電子データ化した資料を使いますので、取り回しによって劣化する心配がありません。仮に印刷するとしても、いつでも元データから出力が可能です。

紙の資料は適切にファイリングするのも一苦労。保管場所の制約によって資料が点在すると、目的のものを見つけるまでに多大な時間を消費してしまいます。

ペーパーレス会議で使う会議資料は電子データ化されているので、カテゴリーごとに分けるなど、簡単に管理できます。また、過去の会議資料が必要になった場合でも、テキスト検索でデータを探せるため利便性が高いといえます。

もちろん、これらのメリットが全ての会議に生かせるとは限りません。業種や業態に特有のメリットが見えてくる可能性もあります。

自社の会議の運用と照らし合わせながら、実際にどんな効果が期待できるかを確認しましょう。

ペーパーレス会議を導入するにあたり、デメリットも気になるところです。中にはせっかく導入したのにうまく運用できず、結局もとの会議に戻ってしまうケースもあるでしょう。そうならないためにも、導入時期や導入するサービスなどは慎重に決めたいところです。

ここでは、ペーパーレス会議の運用がうまくいかない理由の事例と対策を紹介します。

会議資料の余白などに直感的にメモができることは、紙の資料を用いて会議をすることの最大のメリットです。

ペーパーレス会議の場合、画面上の会議資料にメモなどを書き込むことは、やはり紙ほど簡単ではありません。しかし裏を返せば、キーボードから入力した文字列を付箋機能などで直接貼り付けたり、資料に追記したりすることが可能であるということです。追加した情報は、保存していつでも見返すことができます。

タッチパネルディスプレイとWeb会議システムを組み合わせて利用すれば、専用ペンや指で画面をタッチしながら、データ上にメモを手書きで入力することもできます。以前はスムーズに文字が書けないなどの課題もありましたが、技術の進歩にともない手書き機能の操作性は大幅に向上しています。

複数枚にわたる資料を手軽に扱えることも、紙の資料ならではのメリットです。

電子データを表示するディスプレイやプロジェクターにはサイズの制約があるため、「広げて見比べる」「複数ページを並べる」ということは確かに苦手です。新旧の比較、図表の照らし合わせなど、会議資料を複数枚並べて見比べたい場面はペーパーレス会議でも同様にあります。

ペーパーレス会議に使うパソコンなどのデバイスや会議室のディスプレイは、なるべく大きなサイズのものを選ぶとよいでしょう。

大画面のディスプレイを用意しておけば、もし大きな地図が必要になっても、それを画面に映し出すだけでOKです。従来のように何枚もの紙を貼り合わせる必要はありません。

残念ながら、全ての人がペーパーレス会議に初めから理解を示すことは稀です。

デバイスの扱いに不慣れな人の場合、ペーパーレス会議に抵抗があったり使い勝手が悪いと感じたりすることもあり、小さな不満が蓄積すると大きな反発が生じる原因にもなります。ペーパーレス会議を導入しても業務が滞ることがないように、誰もが使いやすいデバイスを選ぶことや、事前に社員それぞれのレベルに合わせた充分な研修を行うなどの配慮が必要です。

「ペーパーレス会議のため」と限定せず、DX推進の一端としてスキルアップの機会を用意するのもよいでしょう。

ペーパーレス会議を導入する際につまずきやすい主な理由を踏まえた上で、ここからはスムーズな導入のために押さえておきたいポイントを詳しく説明します。

ペーパーレス会議を推進する上で最も重要なことは、実際に使う社員たちがその必要性を理解することです。

メリットを「経営者目線」と「社員目線」に切り分け、ペーパーレス会議が社員にもたらすメリットをしっかりと周知しましょう。

業務の効率アップや生産性の向上など、具体的に社員の負担減が見込めることを理解してもらい、実際にそれを実感できる環境を構築しましょう。併せて、ペーパーレス会議をテレワークや時差勤務などの社内制度とうまく連携させていきます。

また、これらの施策を充分に理解してもらうため、継続して社員教育を行いましょう。

慣れないうちにすべての会議をペーパーレス化すると、デバイスの操作やトラブルの対処などに時間をとられ、会議がたびたび止まってしまう可能性があります。業務スピードが落ちると焦りを生み、「既に慣れている方法」を選びがちになり、せっかく導入したシステムが活用されなくなる原因となります。

きちんと浸透させるコツは「移行期間を設けること」と「新しいものを受け入れる余裕を持たせること」です。例えば最初は、慣れない会議の進行でもたついたり、データで共有された会議資料を自分で紙に印刷してしまう人もいるでしょう。ペーパーレス会議を進めていく中で、どうしても紙で用意したほうが都合の良い資料に出会うこともあります。原因を把握し柔軟に対応・改善しながら、計画的にペーパーレス化を進めていきましょう。

効率ばかりを追求せず、新しいことへのチャレンジに寛容な雰囲気を作っていくことも大切です。

初期投資を抑えつつ確実に導入していきたい場合には、はじめから全社的に導入せず、小規模なチームでの試験導入からスタートする方法もあります。

実際にペーパーレス会議を試した上での課題をもとに、自社に合った運用ルールを作り、それぞれが感じたメリットを共有します。そうして徐々に広げていくことで社内での理解が深まり、結果的に導入にかかる手間も軽減されます。

ペーパーレス会議システムとは、会議資料を紙ではなくデータで共有・閲覧するための会議システムです。

ペーパーレス会議システムを導入する前に、自社にとって会議に必要な要件や現在の課題を洗い出します。

自社に合ったペーパーレス会議システムを選べるよう、導入目的を明確にすることが重要です。多機能なシステムが自社にとって使いやすいとは限らず、機能がありすぎて使いにくくなるケースもあります。自社に必要な機能を把握してペーパーレス会議システムを選びましょう。

いざペーパーレス会議システムを導入したものの使いこなせず、かえって効率を下げてしまう場合もあります。

そのため、導入を決定する前に実際にシステムやデバイスに触れ、意図した操作がしやすいかどうかを確認しましょう。

ほとんどのシステムにはトライアル版や評価版などの提供があります。「2週間無料」のように無料期間が設定されているものもあり、本番導入時と同等な操作のテストが可能です。テストできる期間が決まっている場合は、その間に試したいことを全て終えられるようにあらかじめテスト計画を立てましょう。

特に会議室用ディスプレイなど、Web会議システムと一緒に新たに設備の導入を検討している場合には、実際に製品に触れられるショールームでの体験がおすすめです。疑問に思ったことは説明員にその場で聞くこともできるため、実際に利用する際のイメージがより詳細に得られます。

マニュアルやチュートリアルなどの利用者向け資料が公開されている場合は、実際にいくつか目を通してみましょう。画面例を見ながら説明を読んだり、映像による解説を視聴したりして、それぞれの操作のイメージをつかめるかどうか確認します。

実際に複数の社員に操作を試してもらって、より評価の高いものを選ぶのが確実です。

リモートワークが増えてきた昨今、会議もオンラインで実施したいというケースが増えてきています。

リモートワークが増えてきた昨今、会議もオンラインで実施したいというケースが増えてきています。

オンラインのペーパーレス会議そのものはメールとビデオ通話があれば可能ですが、よりスムーズで会議のしやすい環境をつくるにはWeb会議システムがおすすめです。

Web会議システムは一般的なビデオ通話に加え、Web会議を開催・運営しやすくするさまざまな要素が追加された高機能なシステムです。例えば資料の共有や複数人での書き込み・ポインティングなどの操作、アンケートなど、従来の会議ではなかなか実現できない便利な機能が搭載されています。利用場所や利用用途も幅広く、さまざまなケースで活用できます。

ここでは、Web会議システムを選ぶときの主なポイントを紹介します。

Web会議システムは一般的に、同時に接続できる人数に上限があります。

導入予定のWeb会議システムの用途を洗い出し、最大何人が同時にアクセスするか確認したうえで、システムを選びましょう。契約プランによって、同時接続が可能な人数が変わることもあります。また、現在の用途だけでなく、将来的に会議の利用人数が増えた場合に柔軟に対応できるよう、最適な製品を選ぶことが大切です。

社内のさまざまな人が使用することを考え、操作のしやすさについても着目しましょう。

必要な操作がひと目でわかるUIになっているか、会議資料を自由自在に操作できるかなど、実際に利用シーンを想像しながら確認します。

また、業務にスマホを使用している場合は、パソコンだけでなくスマホでの操作性も確認しておくとよいでしょう。外出先でパソコンが開けない環境や、緊急時にパソコンが手元にないときなど、スマホから会議に参加することを想定して、スムーズに操作できるか確認します。

Web会議システムは、一般的な会議だけでなく、セミナーやディスカッション、現場連携・災害対策など、さまざまなシーンで利用されています。Web会議システムを検討するときは、自社で利用するシーンを想定して、必要な機能が備わっているかを確認することも大切です。

以下はシーンによって重要な働きをする機能の例です。

研修でWeb会議システムを利用するなら、発表者以外の音声を主催者側でミュートにできたり、操作内容を制限する機能があるとよいでしょう。アンケート機能があれば、結果をもとにさらに研修内容を工夫していくことも可能です。

ホワイトボード機能などで参加者全員が書き込みを同時に行える機能があれば、議論がより活発になるでしょう。ブレインストーミングなどの手法をとるチームには是非とも欲しい機能です。

現場や被災状況の写真を撮影・共有し、そこに情報を書き込んでいく機能があると、よりリアルタイムで精度の高い情報共有が可能です。マニュアルなどを資料として共有しながら現場作業員へ音声で指示する、といった使用法も考えられます。

必要な機能が備わっているか確認するには、資料請求や問い合わせ、ショールームなどでのデモンストレーションの確認、トライアル版などの使用などの方法があります。

Web会議をよりよいものにするには、映像や音声以外にもチャットなどの機能があると便利です。

例えば公共交通機関などの不特定多数の人々がいる場では、声を出すことがはばかられることや機密保持のため他者に聞かれたくないこともあります。そのような場合にはチャットなどテキスト形式でやり取りができれば、色々な場所や環境でコミュニケーションをとることが可能となります。

また、挙手やリアクションなどの機能があると、話の流れを妨げずに参加者が思いを伝えることができます。

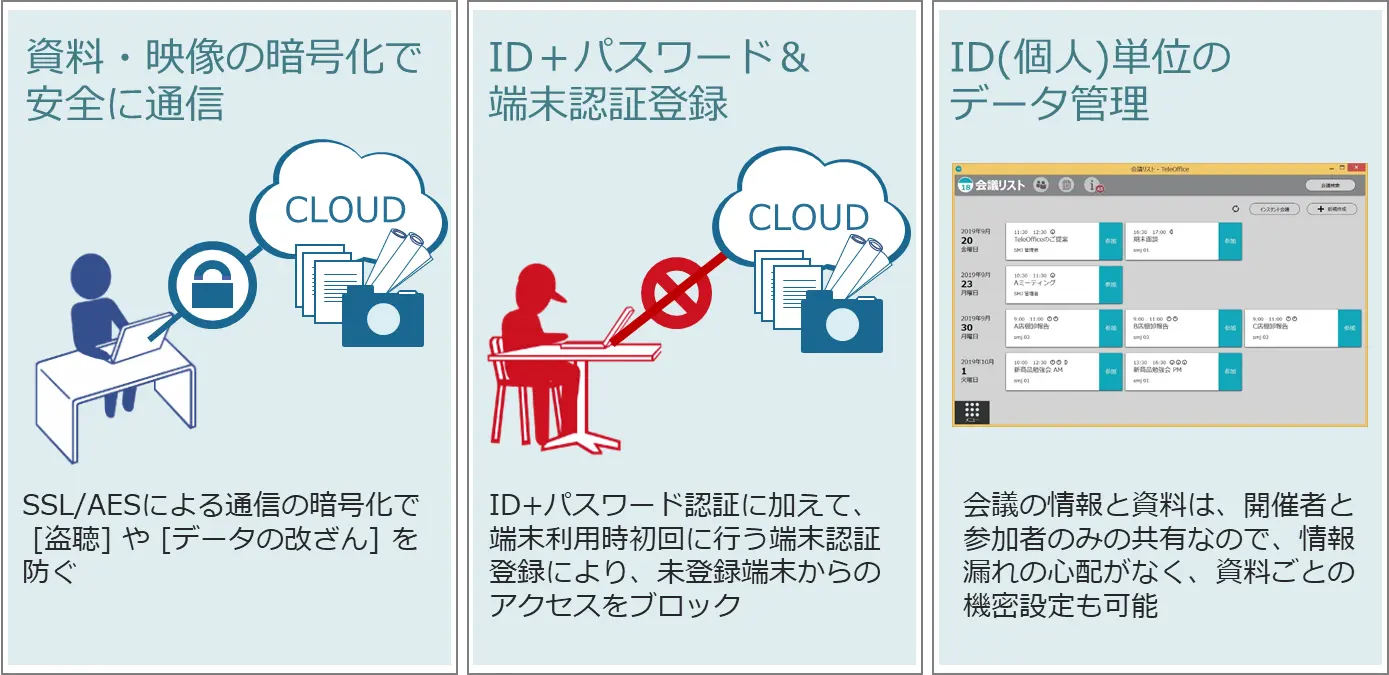

Web会議システムはインターネットに接続して使用するため、盗聴・情報漏えいなどのセキュリティリスクに注意する必要があります。

どのような用途で誰がWeb会議を開催するのか考慮し、利便性やコストのバランスを取りながら、必要なセキュリティ対策を検討します。IDとパスワードを使用した対策はもちろんのこと、通信するデータの暗号化、アクセスできる端末の制限など、さまざまな対策を取ることができます。

トラブルの発生によって重要な会議が中止に追い込まれてしまう……という事態は、絶対に避けたいものです。

トラブルがなるべく起きないシステムを選ぶことも大切ですが、万一の際にどのようなサポートが受けられるのか、受付時間や対応方法などサポート体制が万全なものであるかについても確認しておく必要があります。

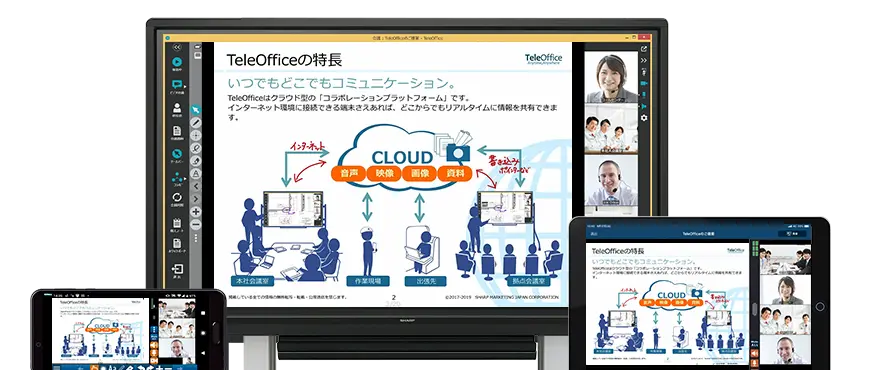

TeleOffice(テレオフィス)は、インターネット環境に接続できる端末があれば、どこからでもリアルタイムに情報を共有できるクラウド型Web会議サービスです。ビジネスにおける「遠隔コミュニケーション」のさまざまなシーンでご活用いただけます。

上述の「選ぶ時のポイント」をもとに、TeleOfficeの魅力をご紹介します。

TeleOfficeは、ご利用いただく運用形態に合わせて利用者IDを発行します。ご要望に合わせたセットのご提供が可能なので、Web会議に同時接続できる人数に関しても心配ないでしょう。

同時接続数を基準にしたライセンスです。同時接続数内であれば、複数会議を開催できます。また、ユーザーIDを持たないゲストをメールアドレスで会議に招待できます。ルーム拡張ライセンスは、5接続単位(50ユーザーID/50端末登録台)での同時接続数の追加が可能です。

同時接続数があまり必要のない方向けに、ルームライセンスを半分にしたお手頃なプランです。

端末数追加ライセンス、ユーザーID制ライセンス、ペーパーレスライセンス、遠隔作業支援ライセンス、テレビ会議接続オプション、ビデオ会議録画オプション、IPアドレス制限オプション

ライセンス/利用条件について、詳しくはTeleOffice 製品概要をご覧ください。

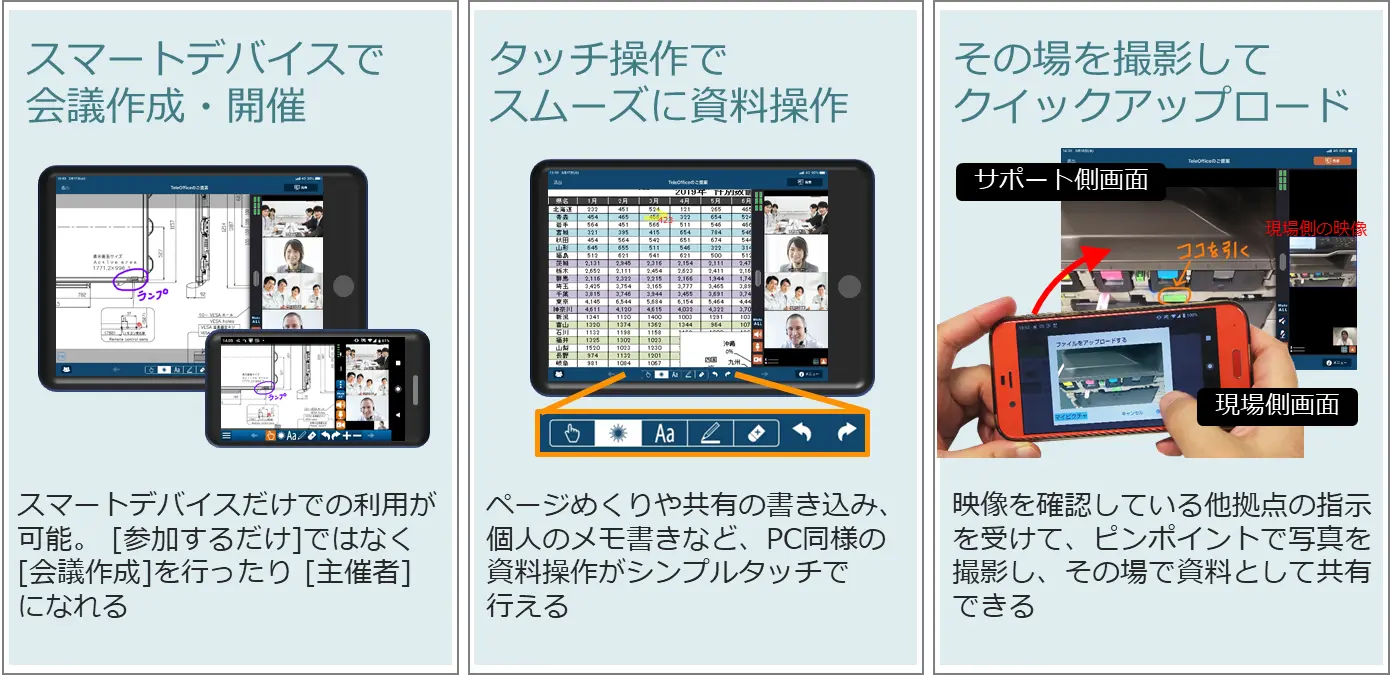

操作性を考慮したアイコンの配置で、書き込みや個人メモ、資料の切り替えなどさまざまな操作が簡単に行えます。用途にあわせて参加者や映像、チャットの画面を別ウィンドウで表示することも可能です。iOS、Android™、Windows® 搭載端末対応。タブレット端末やスマートフォンがあれば、パソコンがなくてもすぐにペーパーレス会議を開催できます。

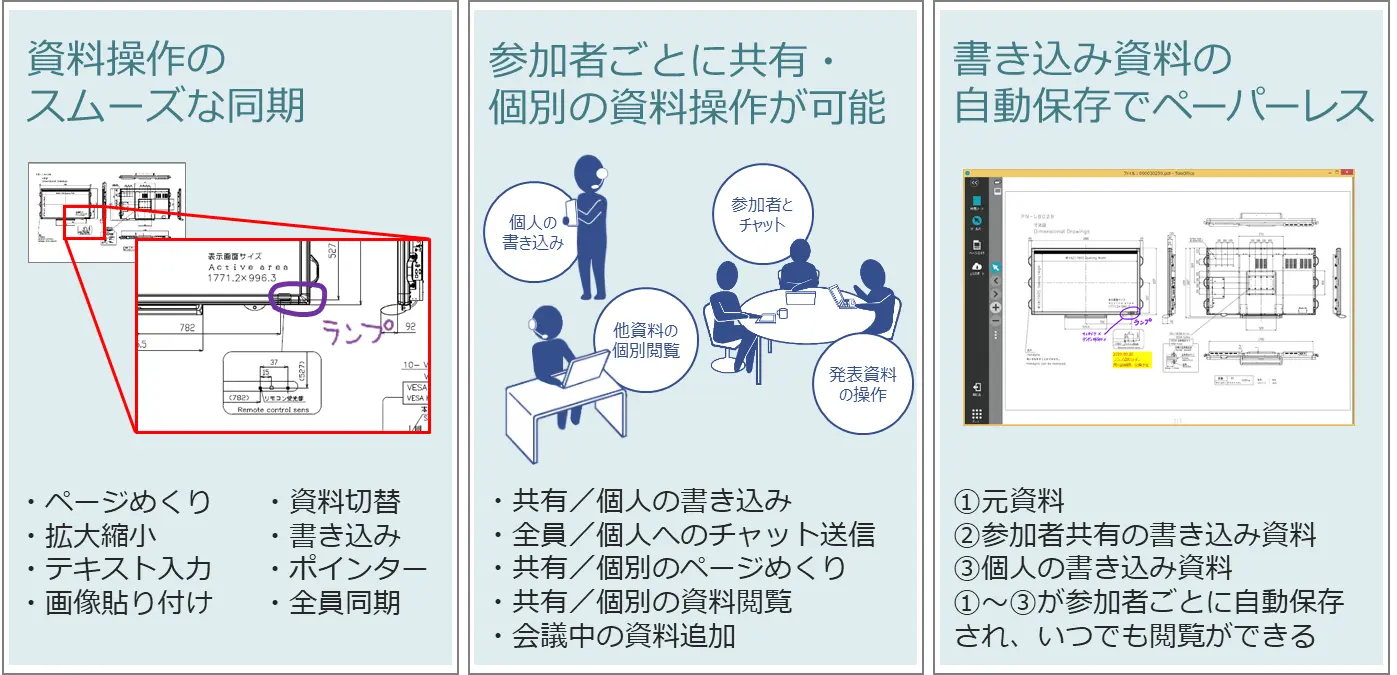

資料の拡大縮小やページめくり、書き込みなどの資料操作が、参加者の各画面へリアルタイムに反映。音声や映像だけでは伝わらなかったディテールまで資料共有ができれば、細部まで的確に伝えやすくなります。参加者の共有書き込みや個人のメモ書き資料は、参加者ごとに元資料とは個別に自動保存するのでペーパーレス会議にも最適です。

集合研修への参加が難しい遠隔地の拠点や在宅勤務者も、各拠点や自宅にいながら研修に参加できます。

TeleOfficeは、講師や個人が書き込んだ資料を、クラウド上に自動保存するので、いつでも閲覧ができるため、ノートや配布資料を準備する必要がありません。

セミナーモードでは、参加者側で資料の先読み、他の資料の閲覧ができなくなり、参加者の画面が発表者の画面に同期されるため、講師主導で授業を進行できます。

決められたテーマについて、参加者が意見を交わしながら、アイデアを出していきます。

TeleOfficeは、コラボモードを使用して、すべての参加者が同時にホワイトボードや資料にアイデアを書き込むことができます。(セミナーモード中は使用できません)

書込みした内容は、参加者間で共有・保存することができます。

TeleOfficeは、会議中にその場で撮影した写真や動画を資料として追加できます。

本部にいる技術者や専門家が、映像を元に指示を送ることでスピーディーで適切な対策が可能になります。

映像、音声でのやり取りはもちろん、チャットでのやり取りも可能です。メッセージを送りたい相手を選んで送信することもできます。また資料へ直接書き込んで、伝えたいことを明確に伝えたり、ポインター機能を使ってポイントを強調することもできるので、より確実なコミュニケーションをとることが可能です。

資料・映像の通信を暗号化し、ID+パスワードに加えて、端末認証によって不正なアクセスをブロックします。

TeleOffice専用コールセンターでは、経験豊富なスタッフがご契約のユーザーからのお問い合わせに直接対応します。

TeleOfficeの特徴的な機能やサービスの一部をご紹介します。

介護認定審査会の運営をオンライン形式に切り替え、大量の資料をクラウド共有することでペーパーレス化を実現

介護認定審査会の運営効率化、ペーパーレス化の推進、感染対策などのため、オンライン形式の開催が必要となり、導入が急ピッチで決定

ビデオ会議と資料共有が一体型になった仕組みが介護認定審査会のより効率的な運営に非常に適していました。

スタッフの作業やコスト、参加者の移動時間など、様々な負担が軽減されました。

導入事例を詳しく読むペーパーレスの取締役会を実現。資料の準備や確認時の操作がスムーズになり、ストレスのない会議運用が可能に。

社内業務改革の一環として会議資料のペーパーレス化を推進。種類が多く、かつ枚数も多い資料を必要とする取締役会をターゲットとしてペーパーレス化が可能な会議システムの導入を検討。

TeleOfficeの資料共有機能が求めていたペーパーレス会議運用にマッチ。各社会議ツールの中で、もっとも費用対効果が得られるシステムだったことや、セキュリティ面に関しても安心できる体制が導入決定のポイントになりました。

クラウドで共有した資料を画面上で容易に確認可能なため、印刷が不要となり完全なペーパーレス化を実現。会議主催者が会議中の制御を行うことができるため、進行もスムーズに。追加要件のリモート参加にも最小限の運用変更で対応。

導入事例を詳しく読むTeleOffice導入で本社と拠点間の情報伝達を円滑に。資料をクラウドで共有しペーパーレス会議を実現

より高品質な会議システムの導入と併せ、会議のペーパーレス化も目指していました。

シャープショールームで直感的な操作性に納得。大手企業での採用実績もシステムの信頼に。

遠隔地とリアルタイムに資料を共有。会議資料は暗号化して管理しセキュリティが向上。

導入事例を詳しく読むクラウド型Web会議サービス「TeleOffice」で、業務効率化や経費削減などを実現されたユーザー様の導入事例をご紹介します。

ペーパーレス化により、コストの削減や業務効率アップ、働き方改革などが可能になります。

ビジネス課題を解決する多岐にわたるソリューション・サービスを提供しているシャープマーケティングジャパン株式会社では、クラウド型Web会議サービス「TeleOffice」を提供しています。映像や音声だけでなく、資料などの共有がリアルタイムにできるサービスです。基本の操作がワンタッチで可能で、資料への書き込みもできるなど操作性にも優れています。ぜひお試しください。

【会議用】 大型タッチパネルディスプレイの選び方

WEB会議など会議用の大型タッチパネルディスプレイの選び方とシャープBIG PADを紹介。

リモート会議のやり方を変える方法

WEB会議の参加形態が会議室とリモートに分かれることで生じる悩みや課題。

リモート会議のやり方を変える方法やヒントをご紹介します。

会議ソリューション

パソコン同士で手軽に利用できるWeb会議から、専用機での高精細なテレビ会議まで、多様なケースにフィットする会議ソリューションのご紹介。

法人向けショールーム

シャープの法人向けショールーム「3X3 Hub (SHARP Interactive Showroom)」では、さまざまな製品やソリューションを結集し、お客様の抱える課題解決のヒントや新たな発見の場をご提供しています。ご来場につきましては事前予約が必要となります。お気軽にご相談ください。

オンラインセミナー

これからの働き方「ハイブリッドワーク」に適したクラウド型Web会議サービス「TeleOffice」のご紹介

「TeleOffice」の見どころレポート一覧

クラウド型Web会議サービス「TeleOffice」をテーマにした話題をレポートしています。